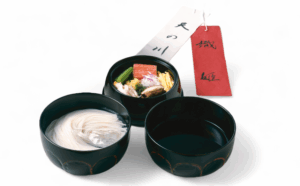

春の料理といえば竹の子とわかめを合わせた若竹煮。竹の子の香りを楽しめる美味しい春の料理です。

今、私たちが食べている竹の子は、実は江戸時代になって広がったのは知っていますか?

今回は、知っているようで知らない、春の味の代表である竹の子の話です。種類、時期によっての産地、歴史についてなど少し深掘りしましょう。

竹の子の種類

日本で最もよく食べられている竹の子は孟宗竹(もうそうちく)。ほかにも、真竹(まだけ)、淡竹(はちく)、根曲竹(ねまがりだけ)など種類があります。同じ種類でも、産地や育て方、獲るタイミングによっても味は大きく変わります。

孟宗竹は土から少し出たものを取ることが多いのですが、淡竹などはある程度伸びたものをとって食べます。淡竹は孟宗竹よりもえぐみが少ないので、水で茹でただけでも美味しく食べられます。味や香りと歯ごたえで食べるのが淡竹の美味しさだと思います。孟宗竹は掘り出した瞬間からえぐみが強くなっていくので、なるべく早く下茹でをしてアクをしっかりと抜くのが美味しく食べるコツです。

下準備の時点でその竹の子が美味しいかどうかはわかります。茹でる前に、竹の子の先端を包丁でザクっと切り落とすのですが、いい竹の子はすっと包丁が入るのです。硬い竹の子だと力を入れないと切れません。切った時の感触で、いい竹の子だとわかった時は、もうその時点で食べるのが楽しみになります。

竹の子の地域と季節

竹の子は早いものだと、まだ寒い12月頃から鹿児島あたりから出てきます。だんだんと九州から北上していって、3月や4月頃になると京都産のものが多く出てきます。5月頃になると関東のもの、5月の中旬頃には石川県産のものが出てきます。この頃になると私たちは、そろそろ孟宗竹の季節ももう終わりだな、と思うようになります。

孟宗竹の北限は北海道の函館あたりまで上がっているそうで、温暖化が進んでいるのでしょうか。今後はさらに北上していくと思うので、もう少ししたら北海道産の孟宗竹も市場に出てくるかもしれません。

東北や北海道の竹の子といえば、根曲がり竹という細い竹の子があります。東北では、月山竹、または五三竹とも呼ばれています。

竹の子採りは賑やかに

竹の子採りの最中に熊に遭遇したという出来事が時折ニュースになっているのを見ることがありますよね。

私は一度、野沢温泉に根曲竹を採りに行ったことがあります。実際に行ってみてわかったのですが、竹薮の中を歩きながら竹の子を探していると、つい夢中になりすぎて、周りが見えなくなります。近くに誰かいることも気づかなくなるほどです。ですから熊とも突然出会ってしまったりするのでしょうね。

竹の子を採りに行く時は、何人かで話しながら賑やかにすることをおすすめします。熊も逃げていくはずです。

孟宗竹の歴史

現代では、孟宗竹が最もポピュラーな竹の子になりましたが、歴史的には他の竹の子よりも孟宗竹の歴史は浅いです。孟宗竹は、江戸時代の少し前の室町時代頃に、琉球から薩摩(今の鹿児島県)に入ってきたそうです。

その後、江戸時代の初め頃に関西に入り、関東に入ってくるのは、安永年間(1772年〜1781年)頃といわれています。

関東に入ってきた江戸時代の頃、薩摩の藩邸が東京の目黒一帯にあったため、薩摩から来た孟宗竹は「目黒の竹の子」として有名になりました。目黒周辺で竹の子飯を出す店があって流行っていたという話も残っています。

日本では馴染み深い

日本で、竹は昔から馴染み深いものでした。古事記にも、串を投げたら竹になったという話が出てきますし、初めてかなで書かれた物語は竹取物語です。そこに登場する竹は、孟宗竹ではなく真竹か淡竹のことだったのではないかと思います。

お茶を点てるための茶筅(ちゃせん)や茶杓(ちゃしゃく)などの竹の加工品には、基本的に真竹や淡竹が使われます。 また、東大寺の修二会(お水取り)二月堂に上がるときに足元を照らす松明は、とても長い竹を使います。孟宗竹だと柔らく、しなってしまうので、まっすぐで強い真竹の方が松明に適していると、松明を持つ童子(どうじ)さん達から聞きました。

また、これは有名な話ですが、白熱電球を開発したエジソンは、電球の光る部分であるフィラメントに京都の竹を使っていたそうです。竹を使うことで、明かりが長持ちするそうで、日本まで人を派遣して竹を探したそうです。

料理に使う目ざる

話題がだんだん、料理から離れてしまいました。

脱線ついでに、他の竹の加工品の話をしますが・・私がよく使う料理道具に、「目ざる」というざるがあります。 目ざるは少し粗めに編んだざるで、深くて鍋の形に合うような形しています。ざるごと鍋のお湯に入れて、霜ふりをしたり、芋などを入れてそのまま蒸し器の中で蒸したりすることができます。鉄ではなく竹でできているため、熱湯の中に入れても熱くならずに、ざるを持ちながら作業ができる便利な道具です。これは主に根曲がり竹で作られています。なかには孟宗竹で作られているざるもありますが、それらはすぐに壊れてしまいます。最近は目ざるの材料や作る人が少なくなくなっており、質が良く、壊れにくいざるが、なかなか手に入りません。

今回は、日本の竹の子の種類から転じて、竹の加工品の話にもなってしまいました。また機会があれば、竹の子の料理の仕方についての記事も書きたいと思っています。