「白魚」は、江戸時代を代表する魚の一つです。

冬から春にかけて、産卵のために多くの白魚が河川を遡上します。隅田川で漁をする船がかがり火を焚き、集まってきた白魚を四つ手網などで捕っている姿が、江戸・春の風物詩となり、広重の浮世絵にも描かれています。

しかし、隅田川河口付近では誰でも漁をして良いわけではなく、佃島の漁師と白魚方と呼ばれる漁師のみが漁を許された特別な魚でした。そして、白魚がとれると、真っ先に江戸城へと献上されました。

昭和の中頃までは、江戸前の白魚がとれていましたが、今では見ることができなくなってしまいました。現在は、霞ヶ浦北浦産や、浜名湖産、宍道湖産などがよく出回っています。

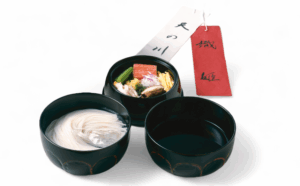

年明け1月の料理教室では、新春を感じるお献立を学びます。

その中でも「白魚椀」は、格の高いお椀とされ、お客様をもてなすのにぴったりな春を代表するお椀です。「白魚」は、扱いによっては身をボロボロにしてしまうため、しっかりとした下処理が大切な魚です。お稽古ではその技術を学びます。