あなたの好きな牛肉料理は何ですか?

日本人は、すき焼きを思い浮かべる方も多いと思います。

今では日本料理の代表格のひとつであるすき焼きですが、食べ始めたのは明治になってから。 当時は、牛鍋やあぐら鍋と呼ばれていましたが、この料理を推奨したといわれるのが、あの「学問のすすめ」を書いた福沢諭吉でした。

今回は、すき焼きの原型である牛鍋を日本人が食べはじめた明治の頃のお話です。

肉食のススメ

福沢諭吉は、天保5年(1835年)に生まれ、慶應義塾を創設し、明治維新後の教育や文化の近代化に貢献した人物です。

維新前にアメリカやヨーロッパにもわたった経験のなかで西洋の食文化を目の当たりにし、日本も食文化を変える必要があると考えていたのでしょう。帰国後、幕末の頃から塾生を誘いあわせて、大阪で牛鍋を食べていたと言われています。

明治3年(1870年)に「肉食之説」を書いて、その中で肉食を勧めています。洋学のみならず、西洋の食文化をも日本で普及させようとしたのです。

肉食が認められていなかった時代

福沢諭吉が肉食を勧める本を書いた翌年の明治4年(1871年)、明治天皇が正式にお触れを出して肉食を解禁され、自らも率先して牛肉を召し上がるようになり、次第に肉食は普及していきました。

日本では公式には肉食をしない期間が長くありました。670年代、天武天皇の時代に、いわゆる肉食禁止令が出て、明治4年(1871年)に至るまでの1200年ほどの間、日本人は牛などの農耕に携わる家畜の肉を表だっては食べてこなかったのです。

ただ、江戸後期になると、彦根藩が幕府に牛肉の味噌漬けを送っていたり、最後の将軍である徳川慶喜は豚肉を好んで食べていたりと、一部では食べられてもいたようです。またイノシシなどの野獣や、野鳥などは一般家庭でも食べられていました。

明治天皇のお出しした正式な解禁令によって、肉屋などの商店も増え、一般の人々にも肉食は浸透していきました。

明治維新は、政治体制だけでなく、日本の食文化や価値観も大きく変化させたのですね。

福沢諭吉の牛鍋

私は数年前に、あるテレビ番組で、福澤諭吉が食べたであろう牛鍋を再現しました。

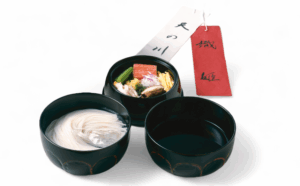

現代のすき焼きは醤油とみりんと砂糖を入れますね。幕末から明治にかけて食べられていた牛鍋は、今のすき焼きと違って、味噌で食べていたようです。福澤諭吉が適塾で学んでいた時代に肉を食べた記録がありますが、それによると彼は白味噌味で食べていたようです。

もう一つ、現代のすき焼きとの違いは牛肉の厚さです。現代では、しゃぶしゃぶより少し厚めではあるけれど薄切りにした肉を使いますね。しかし、当時は、薄切りのカッターなどはないので、包丁で切っていたため、0.5から1センチ近くの、ステーキほどの厚さの肉を使った牛鍋だったようです。

当時は冷蔵庫もないので、肉の臭みを消すために味噌を使っていたのではないかと思います。味噌には、匂いを包み込んで感じなくさせる強いマスキング効果があります。徐々に肉の質が良くなっていって、臭いを隠す必要がなくなっていき、調味料は醤油やみりんの味つけに変わっていって、今の食べ方となったのだと考えています。

牛なべ食わねば・・

私は福沢諭吉の牛鍋を再現したとき、肉を焼いてから水、酒、などを入れた割り下で先に軽く肉を煮て、最後に、砂糖とみりんを味噌に合わせた練り味噌をかけて煮込みながら食べるものを作りました。中には、焼き豆腐、こんにゃく、春菊などを入れました。ポイントは粉山椒をかけて食べることです。

甘さの中にピリッとした香りが楽しめます。明治の人たちは「牛なべ食べねば、開けぬやつ」と言いながら美味しく食べたのでしょう。

最後に

今回は牛肉を食べ始めた頃のことを書きました。日本料理には、牛肉を食べるようになって150年経った今でも、牛肉料理のレパートリーはそれほど多くはありません。

今、私たちが新しい牛肉料理を作って、その料理が次の世代に伝わっていくと考えると面白いですね。さて、やってみましょうか・・。