日本料理において鰹は特別な存在であり、その歴史は日本書紀にまで遡ります。鰹のなますは日本の文献に登場する最初の料理として記録されています。鰹は日本の生食文化を語る上でとても重要な魚です。

鰹はおもに太平洋側に生息し、インドネシア付近で誕生した後、春頃に黒潮に乗って日本近海まで北上します。

江戸時代には、相模湾・鎌倉沖で獲れる初鰹が江戸で特に重宝されました。3月〜4月に初鰹が獲れ、10月頃には現在で言う「戻り鰹」は秋鰹として、すでに食されていた記録があります。

食べ方の変遷も興味深く、江戸初期から中期(1700年代頃まで)は酢や大根の絞り汁、唐辛子酢などで食されていました。江戸後期になると、からしと醤油での食べ方が一般的になっていきました。

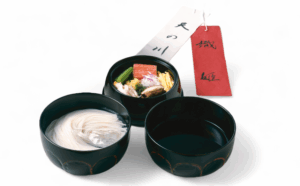

5月のお稽古では、鰹のみぞれたたきを作ります。鰹を火で炙り、その上に大根おろしと薬味をまぶして食べる料理です。1年目のお稽古では、柵に切ってある身を使って料理をしますが、2年目のお稽古からは、鰹のおろし方も学びます。