桜は、日本人がこよなく愛する花です。

桜の季節になると、心がはずむような、そんな気持ちになります。

私たちは、その大好きな桜を、目で愛でるだけでなく、食すことで、その香りまで味わってきました。今回は、そんな桜の楽しみ方について書きました。

歌に詠まれた八重桜

桜には花弁が一重のソメイヨシノ、花弁の多い八重桜をはじめとして、たくさんの種類があります。現代の日本では、ソメイヨシノが最も一般的な桜ですが、実は歴史的には、八重桜の方がソメイヨシノよりも古い桜です。

八重桜は百人一首でも謳われています。

「いにしへの 奈良の都の八重桜 けふ九重ににほいぬるかな」

このように平安時代の頃からうたわれているので、八重桜が古いことがわかります。

江戸時代にも、 松尾芭蕉がうたっています。

「奈良七重七堂伽藍八重桜」

東大寺の大仏殿の桜です。東大寺の塔頭の一つ、知足院の八重桜は特に有名です。

有名な桜あんぱん

長く愛されていきた桜ですが、日本人のすごいところは、桜を見て愛でるだけではなく、食して味にしてしまうところです。

桜の塩漬けは、有名な銀座木村屋さんのあんぱんの中に入っているのでご存じの方は多いと思います。あんぱんのあんと、 パンと、桜の花の香りをまとった塩気のある桜の塩漬けとが、絶妙な相性で、あんぱんを食べるたびにこの素晴らしい組み合わせに感心してしまいます。

明治時代の初めの頃から、この組み合わせのあんぱんが作られていたそうです。私の祖父である柳原敏雄もこのあんぱんが大好きでした。銀座に行くと、よく買って帰ってきて私に食べさせてくれました。でも私が子どもの頃は、なぜ甘いあんに塩気のあるものを合わせるのだろう、と違和感を感じていました。大人になると、桜の塩漬けが添えられていないと反対に物足なく感じるのですから、人の味覚は不思議なものです。

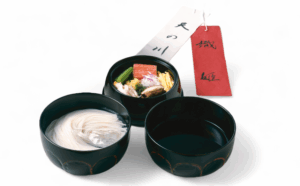

結婚式で出す桜

桜の塩漬けは、結婚式や結納のような祝いの席にも、汲み出しとして出します。汲み出しとは宴会や茶懐石の前、客が揃ったときに、口の中を潤すための白湯など、一口出すものです。桜湯は普段は桜1輪を漬けたものを使いますが、結婚式などのおめでたい席では、桜の花が2輪ついているものを使います。2輪の桜がつながっているものを使って桜湯にすることで、夫婦仲良くという願いを込めます。

桜の花の塩漬けには花弁の多い八重桜を使います。ソメイヨシノのような一重の桜だと、花びらが落ちてしまって綺麗にできないためです。また八重桜はソメイヨシノよりも花びらのピンク色が濃いので、この色彩がお湯や料理に使ったときに綺麗に見えるのです。

桜の塩漬けの作り方

桜の塩漬けは、漬ける花の選びかたが難しいです。桜の花が咲く期間はとても短く限られた時間です。咲きすぎず、また蕾すぎずという、ベストなタイミングを見極めなくてはなりません。咲き過ぎてしまうと花びらが落ちてしまうし、つぼみで取ってしまうと、蕾のままの塩漬けになってしまうから、桜湯にするためにお湯をさしても、ふわーっと開かないのです。

作り方は、咲きたての八重桜の花を積んできて、ガクなど周りについているものを全てきれいに整理をして、梅酢につけます。梅酢につけて置いてしばらくして、塩に漬け直します。

料理に桜を使うには

桜の塩漬けは料理にも使うことができます。やはりこの香りが生きる料理がいいです。熱に当たると香りがふわっと上がってくるので、温かい料理に使うといいでしょう。お椀の中、蒸しものの中に入れると、お椀の蓋を開けたときにフワーッと桜の香りが広がります。

桜の季節に桜の塩漬けを使おうとしても、その年に漬けたものはすぐには使えないので、前年以前に作ったものを使います。保存をするには、冷蔵庫などに入れて冷蔵保存をする方が、綺麗な色を保つことができます。常温で保存をしておくと、徐々に色が褪せてきてしまうので気をつけてください。

数年前に私が監修した時代もののテレビドラマの中に、吉原での桜の宴のシーンがありました。そのシーンの料理を私が作ったのですが、シーンの最後に出す桜酒の桜をちょうどよく開かせていくのは難しいものでした。いろいろと工夫をして、ちょうど開いた桜の浮かぶ桜酒を撮ることができました。

最後に

日本人はこのように、目で見て楽しむだけでなく、食べて、その香りに季節感を感じてきました。

あんぱんに入っている花びらの塩漬けもそうですが、そのほかにも、葉で桜餅を包んでその香りを桜餅に移したり、ウワミズザクラという種類の桜を塩漬けにした杏仁子(あんにんご)という漬物もあります。この杏仁子の漬物は、茶懐石の席の、小吸物に使うこともあります。

自分で桜の花を摘みに行って塩漬けにするのが大変という方は、お店でも簡単に手に入りますので、買ったものをぜひ料理に使って、自分なりの楽しみ方を見つけてみてください。温かいご飯に載せるだけでも、季節を感じるおもてなしの一品に変わります。

料理を通して、春を感じることができると思います。