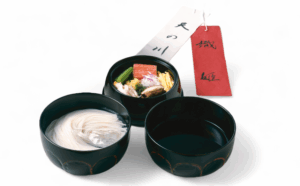

肉、魚、野菜などの素材を、さっと熱湯に通し、アクや余分な水分を除き、味のふくみを良くするための下ごしらえ。

歴史的には江戸時代から使われるようになり、それ以前は「湯白める」「湯引き」と呼ばれていた。もとは、ザルにのせた魚にさらしを被せ、その上から熱湯をかけて全体が白くなったら、冷水でしっかりと冷まし、布巾などに包んで水気をとる技法のことを指していた。魚の表面に熱湯をかけた瞬間に、皮目が浮きたって表面がさーっと白く変わる様子が、まるで紅葉の葉に初霜が降りたように見えることから生まれた言葉。

現代では素材の表面を白くすること以外にも、湯の代わりに火を使ってあぶる「焼霜」や、脂が綺麗に入った牛肉を「霜ふり肉」と呼ぶように、「霜」「霜ふり」の言葉が使われている。