5月5日は端午の節供。現代では「こどもの日」と呼ばれ、男の子の健康を祈る日でもあります。

私の教室でも、毎年鯉のぼりを飾りますが、この鯉のぼりは、私の祖父であり、先先代近茶流宗家の柳原敏雄から贈られたものです。

「端午の節供」は古くから続く季節の行事。実はこの日には、子供の健やかな成長を願うだけでなく、家全体の邪気を払い、家族の健康を祈るさまざまな風習が受け継がれています。

今回は、そんな端午の節供の由来や食文化について、ご紹介します。

平安朝のころから

五節供の一つである端午の節供は、他の節供と同様に中国から伝わった風習です。「端」は「はじまり」を意味し、「午」は「午(うま)」もしくは「五」。かつては、5月の初めの午の日に端午の節供を祝っていましたが、のちに五が重なるこの日を「端午」と呼ぶようになりました。

『枕草子』に、「節は五月にしく月はなし。菖蒲・蓬などのかをりあひる、いみじうをかし。九重の御殿の上 をはじめて、いひしらぬ民のすみかまで、いかでわがもとにしげく葺かんと葺きわたしたる、なほいとめづらし。」と、しるされているように、五月五日の節会は平安朝のころから盛大に行われていたようです。

菖蒲は「勝負」

平安時代には、端午の節供に菖蒲や蓬を入れた薬玉(くすだま)を飾る風習がありました。薬玉とは、薬草を錦の袋に入れて玉にしたもので、薬草などを添えて五色の糸をたらし、柱などにぶらさげたものです。いまでは開業祝いなどに贈る飾り薬玉としてその名残りをとどめています。薬草として、菖蒲や蓬を用いる習慣も中国から伝わったものです。

本来は菖蒲やよもぎを葺くことによって、邪気を払い、災いが家に入らないように願う日であったといわれます。5月のこの頃は、虫が増える季節でもあり、生活や農業にとって悩みの種となる虫を払うという意味もありました。

その後、武士の時代になるとになると、「菖蒲」の音が「尚武」や「勝負」に結びつき、武運を重んじる心と重なって、男児の健やかな成長を願う日として、現在の形に整っていきました。江戸時代の日本橋では、模造の武具や刀などを売る市が立ち、武士も町人も関係なく、こぞって買い求めて家に飾ったそうです。

菖蒲とあやめ

菖蒲にはよい香りがあって、お風呂の湯に菖蒲を入れて入浴したり、その香りを料理に用いたりします。古く からある菖蒲酒は菖蒲の根を刻んで酒に浸したもの、そのほか菖蒲酢、菖蒲蒸し、菖蒲〆などが作られていました。

昔は菖蒲のことをあやめといい、菖蒲酒をあやめ酒などといったために、次第に植物名が混同されて、ショウブとハナショウブを同一と見るような間違いが生まれました。最近では、この日にハナショウブを飾ることが習慣化され、園芸家も節供にあわせて美しいハナショウブを出荷するようになりました。

しかしハナショウブはアヤメ科に属し、花は見事ですが、薬湯にするような芳香はありません。一方のショウブはサトイモ科の植物で花は人目をひきませんが、根は芳香性の健胃剤となったり、欧州では酒の香料として用いるそうです。

端午の節供と食

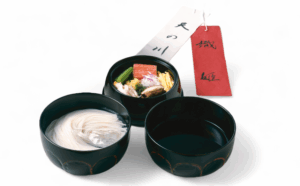

端午の節供にいただく料理には、やはり武運を祈念するような力強いものが多く見られます。たとえば、中国の登龍門伝説にちなんだ鯉料理、甲冑を思わせる伊勢海老の具足煮、鯛のかぶと煮などがあります。

また、端午の節供の供え菓子には、柏餅やちまきなどがあります。

柏餅は江戸中期のころからつくられ、端午の節供に柏餅を供える風習は、おもに関東のもののようです。カシワは「炊し葉(かしは)」から出た名で、米を炊く時に蒸籠の下敷きにした広葉の意味だといわれています。粉餅に餡を入れ、柏の葉に包んで蒸したお菓子ですが、ちまきより手がかかりません。

一方、京都などでは古くから柏餅ではなくちまきを供えました。京都で多く作られる鉾ちまきは、悪霊をしずめる鉾をかたどったものだといわれます。四国、九州の一部ではサンキライ(さるとりいばら)の大葉二枚に包んだ餅を供えます。サンキライの葉は丸型で三本の筋があり、蔓には荊のようなとげがあるところから「かめいばら」と呼び、延命の縁起で用いるのだそうです。

ちまきは「粽」と書き、茅(ちがや)の葉で巻いたのでその名になったいいます。そのほか葦(あし)、菰(こも)などでも包みますが、いまでは笹の葉の笹ちまきがいちばん多くつくられ、円錐型の鉾ちまき、平たい三角形の越後ちまきなどが知られ、もち米に肉などの具を入れて竹の皮に包んだ中国のちまきや、もち米を灰汁や天然ソーダ液に浸して蒸す 「あくちまき」などもあります。

最後に

端午の節供は、古くから受け継がれてきた人々の祈りや知恵が込められた日でもあります。

5月5日に、鯉のぼりや菖蒲を飾ったり、柏餅やちまきをお供えしながら、こうした伝統を知り、未来へとつないでいくことも、大切な文化の継承につながるかもしれません。