ひな祭りは、日本の春を彩る伝統的な行事のひとつです。

桃の花が咲く頃、華やかに飾られた雛人形や色とりどりの菱餅、ひなあられが並び、家族で女の子の健やかな成長を願います。このお祝いには、長い歴史と意味が込められており、食べ物や風習の一つひとつに深い由来があります。

今回は、ひな祭りの起源や雛人形の飾り方、料理について書きました。

ひな祭りとは

古くは三月上旬の「巳」の日の祭りであったことから「上巳(じょうみ、じょうし)の節供」ともいいます。

1月7日の人日の節供、5月5日の端午の節供、7月7日の七夕の節供、そして9月9日の重陽の節供と並んで、五節供として平安時代から続く行事として行われてきました。

旧暦では、おおよそ桃の季節と重なるので、桃の節供の別名もあります。中国では古くから桃の木は魔除けの力があるとされてきましたし、日本でも桃の花は古くから愛され、「万葉集」の和歌にも詠まれています。実際に薬効成分があり、あせもなどにも効果があります。

桃の邪気払いで思い浮かぶものと言えば、私が子どもの頃に流行っていた「幽幻道士(キョンシーズ)」の映画です 笑。映画では、キョンシーを追い払うときに、桃の木の剣で戦っていました。それも、この桃魔除けの力だったのでしょう。

上巳の節供の由来

もとは中国で上巳の日に水辺で身の穢れを祓うために禊を行なっていた風習が日本に伝わり、奈良時代の頃から上巳の節供が行われていたといわれます。平安時代の宮廷では、この日に曲水の宴が催されていました。曲水とは庭園の中につくった曲折した水の流れのことで、その流れに盃を浮かべ、盃が前を過ぎ去らぬうちに詩をつくると言う優雅な遊びでした。

日本では依代(よりしろ)として人型に切った紙に自分についている災や悪いものを託して、これを川に流すようになりました。これが室町時代のころには内裏雛を中心とした雛人形を飾る風習に変わっていき、江戸時代を迎えると、武家や町家を問わずいっそう盛んになり、人形の衣装や調度品も豪華になっていきました。なお、今でも鳥取県などでは流し雛が残っている地域もあります。

お雛さまの飾り方

雛人形の飾り方は実は地域によって異なります。 関東では、基本的には向かって左側にお内裏さま、向かって右側にお雛さまを飾りますが、京都などでは反対です。

日本では本来、京都の飾り方が本式だったのですが、明治維新以降、関東では逆の飾りかたになりました。これは、明治維新の時に、西欧からあらゆる様式を取り入れる中で、天皇皇后陛下の立ち位置も西洋式に変わったことにより、雛人形の飾りかたもその立ち位置に倣ったのです。

平安時代の役職である左大臣、右大臣も左大臣の方が位が高いように、左が格高であるのは天皇が南に面したときに左側にあたる東が太陽の出る方角だからです。そのため、かつては左に男性、右に女性が立っていました。

明治維新は、今まで培ってきた日本のあり方をガラッと変えたときでもあります。雛人形の立ち位置を変えることには違和感があったと思うのですが、状況に応じて新しいものを取り入れたり、今までのやり方を一気に変えてしまう日本人の大胆さを表しているのかもしれません。

上巳の節供の料理やお菓子

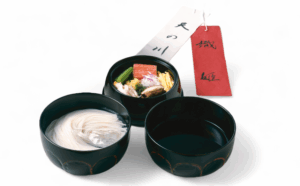

上巳の節供では、ちらしずしや蛤のお椀などをいただきます。ちょうどこの頃は「水ぬるむとき」といわれるように、水温が上がってきて蛤などの貝類が美味しくなってきます。二枚貝は夫婦和合の縁起でもあります。お菓子は色鮮やかな菱餅やひなあられ。

上巳の節供に菱餅を用いるようになったのは江戸時代に入ってからで、紅白緑の重ね餅を菱形に切った姿は美しく、雛飾りに菱餅台が対で加えられるようになりました。

ひなあられは家庭でも作りやすいお菓子です。あられを作るには本来は米を使いますが、家庭では餅を使うと作りやすいです。餅を使う場合は、餅を細かく切って、ざるなどに載せて乾かしておいてください。2〜3日置いておくと、ひび割れてきます。それを170度程度の油で一気に揚げると、ファーと開いていきます。揚がったら、赤、白、緑の菱餅の三色にします。私は、緑色は抹茶、白はきな粉、赤はドライフルーツにしたストロベリーの粉で色をつけます。

ひなあられは、本来は米を炒り続けてパンっとはぜたものを使います。パンッと音を立ててはぜるものは、音が出る鈴などと同様に魔除けの意味があると言われています。例えば、東大寺のお水取りでも、「はぜ」と呼ばれるはぜた米を使います。お水取りの行では、二月堂の中の内陣という最も奥にある場所にお坊さんたちがこもって1日中お経を唱えます。内陣の中を歩き回ってお経を唱える際に、この「はぜ」を撒いて、魔よけにしているのです。

上巳の節供は、華やかなお祭りです。この季節の料理もさまざまな料理がありますから、色々と試してみると、楽しいひなまつりを楽しめるのではないでしょうか?